- アンティークジュエリー・トップ

- アクセサリー

- 17世紀バロック様式 ハートシェイプアンティークケース(入れ物)

17世紀バロック様式 ハートシェイプアンティークケース(入れ物)

ルイ14世の時代、17世紀の最後の四半期に作られた(1680年前後)のハートケース

ここまで古い時代に遡るジュエリーはヨーロッパの市場で見つけることはまずございません。

フランス革命より前に遡ること約100年。

ルイ16世、マリーアントワネットの時代よりさらに1世紀ほど前のブルボン王朝が絶世を誇っていた時代です。

装飾様式的にもロココより前の、バロック様式になります。

こちらはフランスでそのセンスの良さで知られた、現地でも(イギリスにおいても)著名なディーラーさんから譲り受けました。

彫金に17世紀らしいバロック様式の特徴がよく出ています。

美しい自然主義の草花と唐草模様がシンメトリックにケース一面に広がります。

肉眼では見えないほどの細い線をびっしりと彫ってあり、表面だけでなく裏面にも施された金細工の見事さには息を呑みます。

驚くことに、地模様のところがとても細かく艶消しがされています。

あまりに細かな艶消しなので、ルーペで見ないと気づかないほどです。

細部まで入った艶消しで、例えば蝶番(ちょうつがい)ぎりぎり近くまで艶消しが施されています。

このケースは基本的には銀製で、そこにゴールドを施したいわゆるシルバーギルドです。

シルバーギルドにこのような「金無垢」のような細工を施してあるのは初めて見ます。

相当ゴールドを厚くないと出来ない業でもあります。

ハートの入れ物が二箇所で開くようになっています

このハートのケースは2箇所で開くようになっている所も良いです。

蝶番(ちょうつがい)のところの作りも後年には見ない珍しい作りです。

そして丸みを帯びた蝶番にまでぎっしりと彫金が施されているのには、驚かされます。

全体に丸みを帯びたエレガントなハートシェイプが、年月と共にますます円やかさを帯び、触れただけでとても古い時代の良いものであることが伝わってきます。

ハート型のケースで、サイズは4.1センチx4.5センチとかなり大きなサイズです。

4番目の写真は中に指輪を入れて撮影していますので、サイズの目安にされてください。

1680年頃のフランス製。

シルバーギルド製。

-

幅:41mm

高さ:45mm

商品の状態:良好 - 販売価格:売り切れました。

17世紀バロック様式 ハートシェイプアンティークケース(入れ物)

- 表面。開閉する箇所にすら細かな線模様が打たれています

- 丸みを帯びたエレガントなシェイプに複雑な曲線の模様が広がります

- 地模様が艶消しされているのが見えるでしょうか?繊細な彫金です

- 内側もゴールドの色が綺麗に残っていてとても綺麗です

- 当店提携の職人さんも唸っていた蝶番

小さな写真をクリックすると大きな写真が切り替わります。

アンティークエピソード

17世紀アンティークジュエリー(ルネサンスからバロックへ)

18世紀まで遡るアンティークジュエリーは少ないですが、さらにその前の17世紀になりますともうほとんど市場でも見ることがなく、市場にほとんど出回ることがありません。

どのようなジュエリーが作られたと思いますか?

ルネサンスからバロック初期

17世紀に入ると、16世紀までの「ルネサンス様式」を脱却した新しい装飾様式が見られるようになります。

それが顕著になるのが1625年頃からです。

ルネサンス期の女性が着ていた硬く窮屈なドレスへの反動から、ネックラインが下がった柔らかい流れるようなドレスが好まれるようになり、ジュエリーもファッションにあわせて変化していきます。

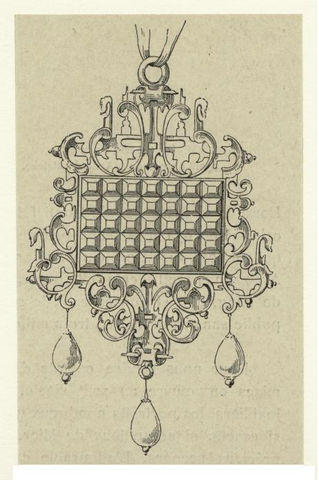

下記は16世紀末から17世紀初期にかけて活躍したフランス人のゴールドスミス、ダニエル・ミニョ(Daniel Mignot)によるペンダントのデザイン画です。

アラベスク模様が用いられ、また直線的にダイヤモンドを配したシンメトリーで整然としたデザインが見て取れます。

1625年以降、ジュエリーは自然主義の影響が見られるようになります。

それが顕著に見られたのはまずフランスですが、特に花をモチーフにしたジュエリーはその後、1630-1640年代にかけてヨーロッパ中に流行します。

下記は17世紀の幼い子供用のリング。

フルールドリスが描かれています。

バロック後期

17世紀後半になってくると、宝石のカッティングが発展し、宝石セッティングもより手の凝った繊細なものになっていきます。

ジュエリーデザインとしてはクラスターからリボンモチーフに流行が移って行きます。

元々ドレスに安全にジュエリーを留めるために使われたリボン(ノット)はやがてジュエリーのモチーフとしてもてはやされて、バロックジュエリーを代表するジュエリーモチーフになります。

下記は当店で販売済みのバロック様式の小物入れ。

17世紀も終わりに近づくと、今度はアンシメトリーな花束(ブーケ)や単体の花がジュエリーのモチーフになっていきます。

エナメルの使用が減り、日中に着けるデイジュエリーと寄るの柔らかいキャンドルの光の下で着けるナイトジュエリーが意識されるようになります。

この後、バロック様式に続いて18世紀初頭(1730年頃)よりフランスから流行しはじめるのがロココ様式です。

アンティークエピソード集のページでは、様々なアンティークに関するエピソードをご覧いただけます。

フランスアンティークジュエリー「シェルシュミディ」Cherche Midi

アンティークリング、アンティークネックレス、アンティークピアス、アンティークブレスレット等、希少なヨーロッパのアンティークジュエリーを随時100点以上揃えています。