フランスアンティークジュエリー「シェルシュミディ」Cherche Midi

アンティークリング、アンティークネックレス、アンティークピアス、アンティークブレスレット等、希少なヨーロッパのアンティークジュエリーを随時100点以上揃えています。

- トップページ

- アンティークエピソード集

- アールヌーボー(アールヌーヴォー)のアンティークジュエリー

--- アンティーク・エピソード ---アールヌーボー(アールヌーヴォー)のアンティークジュエリー

知られざるアールヌーボーの本質

しなやかな曲線と自然への感性。

日本でも人気の高いアールヌーヴォー様式ですが、その「本質」は意外に知られていません。

アールヌーヴォーは19世紀末(1900年前後)、あらゆる芸術領域を席捲した装飾様式です。

ジュエリーの世界でアールヌーボーは、「貴石をシンメトリーにセッティングした従来のジュエリー作り」から「宝石的価値ではなく色によって選別した石を、美しく彫金されたゴールドにニュアンスカラーのエナメルと共にセットしたジュエリー」への脱皮をもたしました。

アールヌーボーと言うと柔らかな曲線から「ロマンチックな自然主義」と言うイメージが強いことでしょう。

しかしその根底には世紀末ならではの「デカダンス」があります。

溢れんばかりに花をつけた枝や、豊かに広がりうねる長い髪といったアールヌーボーの典型的な図柄の裏には、「自然の残酷さや死」が念頭にありました。

アールヌーボーのジュエラーとパリ万博(1900)

ジュエリー界でもっとも早く「アールヌーボー」の言葉を使い出したのは、ルネ・ラリック(Rene Lalique)。

下記は1902年にイギリスで発行された「Magazine of Art」に掲載されたルネラリックのジュエリーデッサンです。

女性の顔と睡蓮が描かれたペンダントのデッサンですが、この頃はまだルネラリックはロンドンでは広くは知られていませんでした。

1900年のパリ万博では、ルネ・ラリック、メゾン・ヴェヴェール(Maison Vever/ヴェヴェール工房)、ルシアン・ガリヤール(Lucien Gaillard)の3人がジュエリー部門でグランプリを獲得します。

下記は1900年頃に製作された、ルシアン・ガリヤールの青い鳥の髪飾り。

鼈甲とプリカジュールエナメル、目の部分にダイヤモンドが入れられています。

アールヌーボーは東洋の美意識、特に日本の芸術に強い影響を受けましたが、この作品は私たち日本人が見ても、日本的な美しさを感じる作品ですね。

この万博では、ジョルジュ・フーケ(Georges Fouquet)とウジェーヌ・フィアートル(Eugene Feuillatre)が金賞を受賞しました。

ジョルジュ・フーケは1898年にランの花をモチーフにしたジュエリーでアールヌーボーの作品を初めて手がけます。

そしてポスターアーティストのアルフォンス・ミュシャと一緒に、いくつものプレートをチェーンでつなげたジュエリーを発表します。

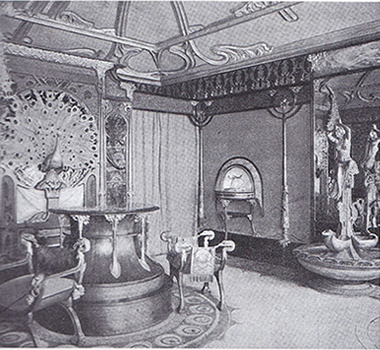

下記は1900年にアルフォンス・ミュシャがデザインした、宝石商ジョルジュ・フーケの店舗です。

ステンドグラスやモザイクタイルの装飾等、ミュシャがポスターの中で描いたアールヌーボーのテーマや曲線が再現されています。

今日、このインテリアショップの内装は、パリのカーナヴァル美術館で見ることが出来ます。

また同年代のジュエラーの中でルネラリックと並び賞賛を浴びていたのが、ベルギーのジュエラーであるフィリップ・ウォルファー(Philippe Wolfers)です。

アールヌーボージュエリーに関して更に詳しい情報は、アールヌーボー(アールヌーヴォー)のアンティークジュエリーの特徴と魅力をご参照ください。

関連商品

アールヌーボー サイン入りリング J Guerin(1902年)

アールヌーボー サイン入りリング J Guerin(1902年) アールヌーボーゴールドリング(天然真珠とダイヤモンド)

アールヌーボーゴールドリング(天然真珠とダイヤモンド) オールドヨーロピアンカットダイヤモンド トリロジーリング(アールヌーボー)

オールドヨーロピアンカットダイヤモンド トリロジーリング(アールヌーボー) アールヌーボー クッションシェイプダイヤモンドリング

アールヌーボー クッションシェイプダイヤモンドリング アールヌーボー指輪(クラスターリング パンジー エメラルド)

アールヌーボー指輪(クラスターリング パンジー エメラルド) アールヌーボーゴールドネックレス(天然パール ダイヤモンド)

アールヌーボーゴールドネックレス(天然パール ダイヤモンド) アールヌーボーゴールドネックレス 金蓮花キンレンカ(カプシーヌ)

アールヌーボーゴールドネックレス 金蓮花キンレンカ(カプシーヌ) アールヌーボーローズカットダイヤモンドペンダントネックレス(オランダ)

アールヌーボーローズカットダイヤモンドペンダントネックレス(オランダ) マーガレットのネックレス(デイジー、バロック真珠、アールヌーボー)

マーガレットのネックレス(デイジー、バロック真珠、アールヌーボー)

メールマガジンでは、新入荷の関連商品をサイト掲載前にいち早くお届けします。